廖俊智院長(前排左三)、唐堂副院長(前排左二)及本院研究團隊。(圖片來源:中央研究院)

廖俊智院長(前排左三)、唐堂副院長(前排左二)及本院研究團隊。(圖片來源:中央研究院)

【ivendor編輯中心 / 2025年9月16日】植物光合作用所吸收的碳,佔地表吸碳量的絕大部份,然而植物固碳的效率仍有很大的改善空間,如何更有效率地「固碳」,是當前國際科學界關切的課題。中央研究院廖俊智院長領導的研究團隊,結合本院生物化學研究所、農業生物科技研究中心、植物暨微生物學研究所的跨領域專業,近期以合成生物學方式設計人工固碳系統,並首度創造自然界未曾有的「二碳」(C2)植物,使固碳效率提升達50%,生長速度與油脂合成量更突破極限,為未來減碳、增進能源與糧食安全開啓新方向。這項研究成果於今(2025)年9月發表於國際頂尖期刊《科學》(Science),是廖院長團隊繼2013年建構「非氧化性醣解」(Non-oxidative glycolysis)後,再度突破生物界限制,開創基礎代謝反應途徑。

首次使用人工設計 改變光合作用 超越自然演化

廖院長在今(16)日的成果發表會上表示,植物光合作用所吸收的碳是人為碳排放量的10-20倍。但光合作用進行的同時,也會釋放二氧化碳,稱為「光呼吸作用」。此外,在植物合成油脂類化合物時,又會排出二氧化碳。此兩機制導致固碳效率降低。早在十多年前於美國從事研究時,便關注如何因應此兩大挑戰。

McG植株與野生植株對比,生長量成長2-3倍。(圖片來源:中央研究院)

為突破此兩項瓶頸,研究團隊精心設計人工固碳「McG循環」,並陸續在細菌、光合菌中試驗成功。團隊再進一步將McG循環應用於植物中,以阿拉伯芥進行實驗,與既有的「卡爾文循環」協同運作,構建出嶄新的「雙固碳系統」。成果超乎預期,成為自然界未曾演化出的新型固碳系統。

基礎科學重大突破:首創新型二碳植物機制,生長量更多

廖院長表示,自然界演化出兩種機制來減輕一般「三碳」(C3)植物光呼吸作用的負面效應。一種是將三碳植物演化成「四碳」(C4)植物,如玉米、甘蔗、狼尾草等,另一種是所謂CAM植物,如仙人掌、鳳梨、蘭花、火龍果等。此次中研院團隊創造出第三種機制,將三碳植物轉成「二碳」(C2)植物,並發現效果遠比預期好。不但固碳效率大幅提升、生長速度更快,且生產大量油脂,生長量增加2至3倍。若後續研發成功,或可為未來永續航空燃油甚至其他化學品提供可能料源。

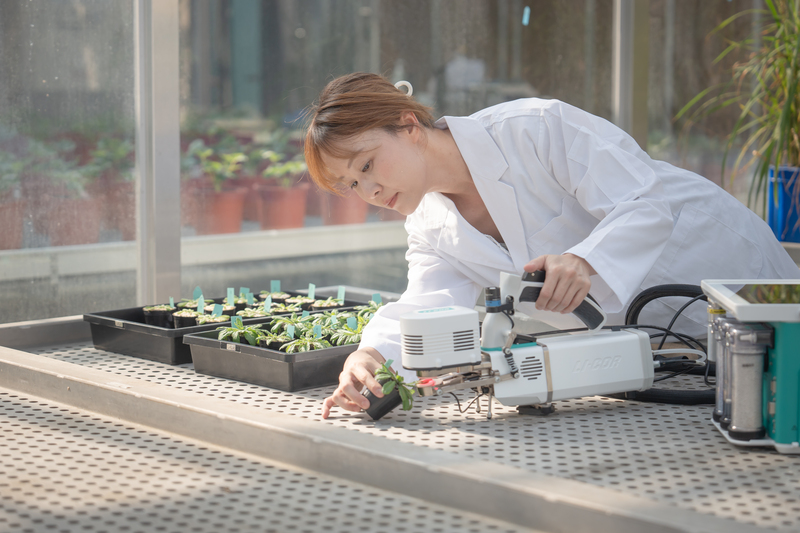

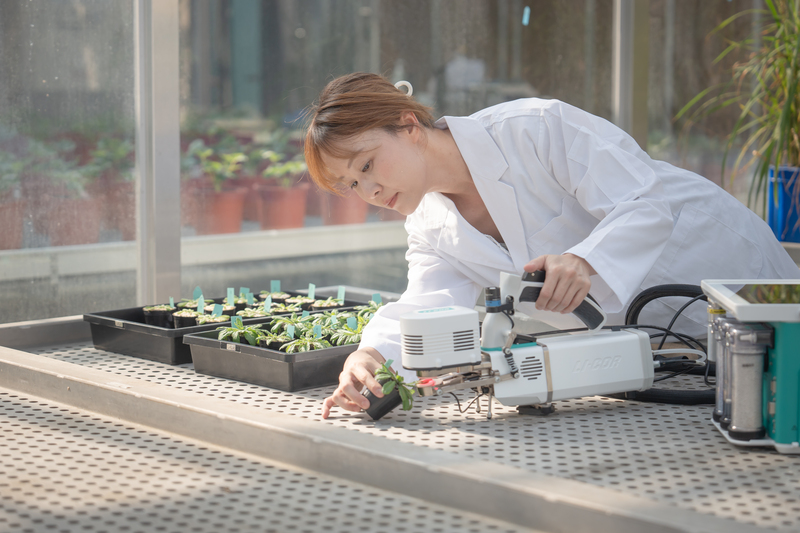

運用儀器測量植物的碳含量。(圖片來源:中央研究院)

此項成果為基礎科學的重大突破,但廖院長強調,目前尚無法立即解決全球碳排放與糧食安全的問題,欲實際應用仍有多項研究問題須解決,如性狀穩定性,對環境的影響,如何以基因編輯取代基因轉殖技術,及如何在經濟作物中複製此成功經驗等。

共同作者植微所吳素幸特聘研究員表示,此研究顯示合成生物學可以提供嶄新的視角,以研究植物生長調控的機制。另一共同作者農生中心葉國楨主任表示,已整合院內專家,持續投入此方向的研究,期待能將此概念導入經濟作物,如稻米、蕃茄、蘭花等。

本論文第一作者,目前為本院農生中心助研究員呂冠箴,負責幾乎所有實驗的執行及數據分析。她回憶,早在廖院長的實驗室擔任博士後研究員時,便已加入研究團隊投入此研究,透過長時間演算推理,設計實驗流程,每日都在實驗室與植物為伍。當初看到McG植物長成3倍大,確實嚇了一跳。廖院長、葉主任看到時,也都不約而同「哇」了一聲。當時心裡想著,「過去幾年的辛苦,一下就值得了,這也正是研究的樂趣。」但沒想到,後續又歷經兩年的投稿、追加實驗、回應審查等更多工作。在過程中理解更多此合成循環對植物產生的影響和箇中機制,並在中研院核心設施研究人員的共同努力下,最終順利完成論文發表。

本研究與中研院代謝體核心設施徐嘉偉博士、植微所電子顯微鏡核心設施簡萬能研究技師、農生中心葉國楨特聘研究員、植微所吳素幸特聘研究員等人共同合作完成。經費由本院「Alpha團隊計畫」與「創新轉譯農學研究計畫」支持。